気づけばスマホをいじっていた──

やらなきゃいけないのに、なんとなく手が止まる──

受験勉強、資格試験、仕事、家事、ジム通い…。

やりたいこと・やるべきことはあるのに、集中が続かない。

そんな悩み、ありませんか?

でも、「集中力が続かないのは、あなたのせいじゃない。」

そう聞くと、少しホッとしませんか?

この記事は、

- 新学年・受験に挑む高校生

- 暗記や作業効率を上げたい大学生・社会人1年目

- 環境の変化や在宅勤務に悩む社会人

それぞれにぴったりの集中力アップ法をお届けします。

私たちは毎日、「集中力を高める方法」や「集中力が続かない理由」を探し、

何度も検索します。

けれど、結局「集中力が続かない」現実にぶつかり、「集中力 維持」や

「集中力 継続」の壁に悩まされます。

だからこそ必要なのが、自分に合った「集中力を高める方法」と、

正しい「集中力 改善」の戦略です。

この記事では、今日から実践できる「集中力を高める方法」をタイプ別に紹介します。

あなたがどのタイプであれ、「集中力が続かない」悩みを解消し、「集中力 維持」

「集中力 継続」「集中力 改善」を実現する具体策をお届けします。

たとえば、環境を整えるだけで「集中力を高める方法」として効果があり、

脳のリセット法で「集中力が続かない」状態を打破できます。

さらに、生活リズムの見直しは「集中力 維持」に役立ち、タスク管理の工夫で

「集中力 継続」が実現し、食事や睡眠の質向上が「集中力 改善」に直結します。

集中力が続かない理由は人それぞれ。でも安心してください。

この記事を読み終わる頃には、集中力を自在にコントロールし、毎日をもっと効率的に、

もっと自信を持って過ごせる自分に変わっています。

1.集中力が続かない原因を特定し、

集中力を高めるためのタイプ別対策がわかる。

2.今日から試せる集中力 維持・集中力 改善のテクで、理想の自分に近づける

3.挫折しそうなときのリカバリー法やモチベーション維持のヒントが手に入る

タイプ別!集中力が続かない理由をチェックしよう

集中力が続かない原因は人それぞれ

「集中力が続かない」とひとことで言っても、その原因は人それぞれです。

例えば、ある人は「環境が気になって集中できない」、別の人は「考えすぎて手が止まる」、さらに別の人は「やる気はあるのに体力がもたない」など、背景は多様です。

集中力を高めるための最初のステップは、自分がどのタイプの原因を持っているのかを知ること。

これがわからないと、集中力を高める方法や集中力 維持のテクニックを試しても「自分に合わない」と感じ、結局続かない結果になります。

まずは、あなたの集中力が続かない原因を見つけましょう!

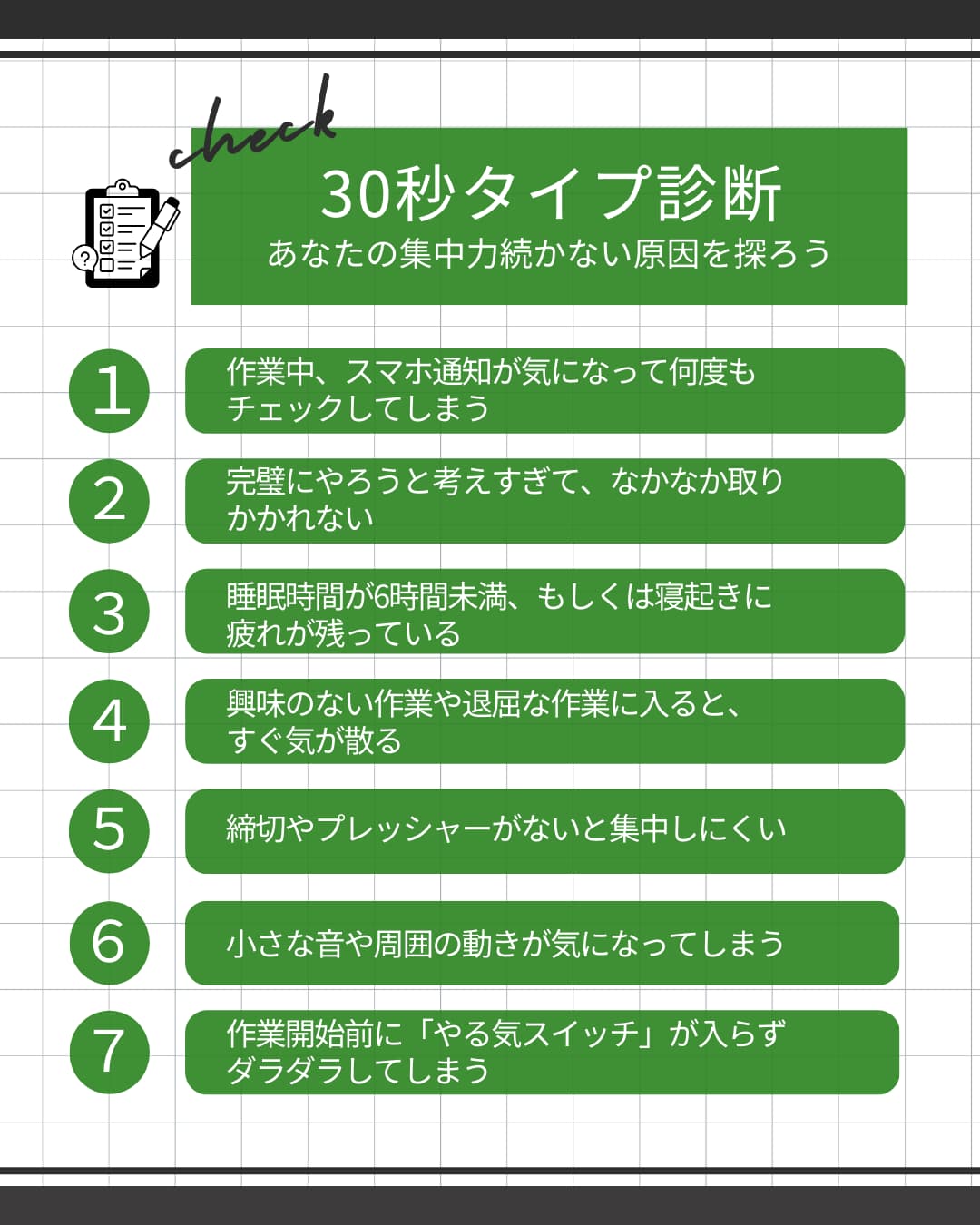

あなたのタイプ診断:なぜ集中力 維持が難しいのか?

自分の集中力が続かない原因を知らずに対策を試しても、うまくいかないことが多いです。

まずは、簡単な30秒診断であなたのタイプを確認しましょう。

自分に合った集中力 改善の第一歩を見つけることが、最短の近道です。

受験生、社会人1年目、在宅勤務の方など、立場によっても悩み方はさまざまです。

ここで紹介する3タイプは、あくまで集中力が続かない原因を整理しやすくするための

目安と考えてください。」

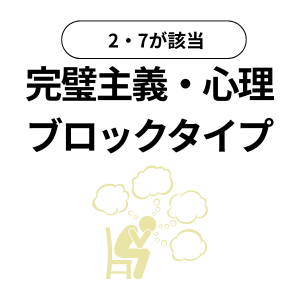

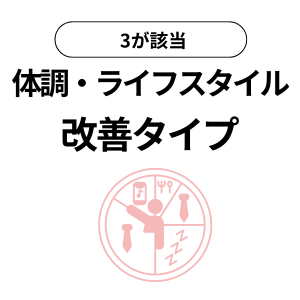

上記でチェックが多く入った数字がどれかによってタイプが確認できます。

下記3つの枠内にある横長丸枠内の数字を見て、ご自身がどれに該当するか確認して

みてください。

あなたに合った集中力の高め方を、タイプ別にわかりやすく

解説します。

今日からすぐ試せる内容ばかりなので、ぜひ楽しみながら

挑戦してみてください。

さあ、あなたの集中力革命を始めましょう!

集中力を高めるためのタイプ別対策

刺激依存タイプ向け|「気が散る」を封じる環境&ツール活用法

「スマホの通知が鳴るたび手が止まる」「家の物音が気になって集中できない」

──そんな刺激依存タイプは、外部環境が集中力 維持の最大の敵です。

まず試したいのは、環境の引き算。

机の上から不要なものを片付け、スマホは通知を切って別室に置きましょう。

音が気になる人は耳栓やノイズキャンセリングイヤホン、ホワイトノイズアプリを活用

するのも有効です。

一度気が散ると元の集中状態に戻るまで約23分※1かかると言われています。

だからこそ、「気が散るきっかけ」を事前に排除することが集中力 維持の最重要ポイントです。

ツールの活用としては、タイマーを使って作業時間を区切る「ポモドーロ・テクニック」や、

スマホの「集中モード」(iOS集中モード、Androidデジタルウェルビーイング)

を使い、デジタル環境の誘惑を封じ込めましょう。

集中力を高めるためには、まず「気が散らない環境」を作るのが一番の近道です。

※1:参照 現代ビジネス脳科学者が警鐘…スマートフォンで集中が途切れてしまったら、取り戻すには「23分間」かかる

【”気が散るきっかけ”を事前に排除することが集中力 維持の最重要ポイント】

・机の上から不要なものを片付。スマホは通知を切る。

・音が気になる人は耳栓やノイズキャンセリングイヤホン等を使って遮断。

・ツールを使ってデジタル環境の誘惑を封じ込める。

「ポモドーロ・テクニック」・スマホの「集中モード」等を活用。

完璧主義・心理ブロックタイプ向け|「考えすぎ」を手放して集中を作るコツ

「やらなきゃとわかっているのに、考えすぎて動けない」

「始めた途端に”もっといいやり方があるかも”と手が止まる」

─そんな完璧主義・心理ブロックタイプは、

集中力が続かないというよりスタート地点に立てないことが最大の問題です。

まず試したいのは、タスクを細かく分解すること。

たとえば「資料作成をする」ではなく「資料の見出しを考える」「参考データを集める」

と小さな作業に切り分けると、心理的なハードルがぐっと下がります。

次に重要なのは、小さな勝利を刻む習慣。

「やった」「進んだ」と感じられる瞬間を積み重ねることで、自己効力感が高まり、

集中状態に入りやすくなります。

おすすめは、終わった作業をToDoリストから消す、進捗をメモする、といった

簡単な達成記録。

さらに、お気に入り環境をつくるのも有効です。

お気に入りのペンを使う、癒される写真やアイテムをデスクに置く、

見守られている感覚を持てる「監視対象の人の写真」を置くなど、

自分の気分が上がる工夫をすることで、

「完璧にやらなきゃ」の緊張感を和らげることができます。

最後におすすめなのが「4-7-8呼吸法」※2。

息を4秒吸い、7秒止め、8秒かけて吐くリズムを数回繰り返すことで、

交感神経の過剰な働きを抑え、副交感神経が優位になり、心が落ち着きます。

これにより、考えすぎで硬直した頭をリセットし、落ち着いて作業に

戻りやすくなります。

【やり方の簡単ステップ】

・4秒かけて鼻から息を吸う

・7秒息を止める

・8秒かけて口から息を吐く

・これを3〜4セット繰り返す

完璧を求めず「まずは始める」「小さな進捗に満足する」

――これが集中力を高めるための最強の近道です。

※2:参照 Dr. Andrew Weil公式サイトの4-7-8呼吸法

【完璧主義・心理ブロックタイプはスタート地点に立てないことが最大の問題】

・タスクを細かく分解

・小さな勝利を刻む習慣

・お気に入り環境をつくる

・「4-7-8呼吸法」

体調・ライフスタイルタイプ向け|睡眠・食事・運動から整える集中力 改善法

「頭がボーッとして集中できない」「頑張りたいのに、すぐ疲れて続かない」

─そんな体調・ライフスタイルタイプの集中力が続かない原因は、

実は心ではなく“体”にあります。

集中力を高めるためには、脳が働きやすい土台を作ることが欠かせません。

まずは、睡眠。

理想は毎日6〜7時間以上の睡眠を確保すること。寝る直前のスマホやPCの使用を控え、

寝室を暗く静かに保つだけでも睡眠の質はぐっと上がります。

次に、食事。

朝食を抜かず、血糖値の急上昇・急降下を防ぐ食べ方(例えば間食にナッツやフルーツを

取り入れる)を心がけると、午後の集中力がぐっと安定します。

カフェインや糖分は、短期的には集中力を高めますが、頼りすぎには注意が必要です。

そして、運動。

1日10分の軽い散歩やストレッチでも、脳に酸素が行きわたり、頭がクリアになります。

朝に光を浴びながら散歩することで、体内時計がリセットされ、集中力 維持の土台を整える効果も期待できます。

さらに、こちらも4-7-8呼吸法を取り入れるのもおすすめ。

深くリズミカルな呼吸で自律神経が整い、疲労感やだるさが和らぎます。

集中力 改善は根性論ではなく、まず体を整えることから。

「よく寝て、よく食べ、軽く動く」──そんなシンプルな習慣が、最強の集中力を

生む基盤になります。

【体調・ライフスタイルタイプは脳が働きやすい土台を作ることが重要】

・睡眠:毎日6〜7時間以上の睡眠を確保

・食事:朝食を抜かず、血糖値の急上昇・急降下を防ぐ食べ方を心がける

・運動:1日10分程度の軽い散歩やストレッチ

・4-7-8呼吸法

タイプ別対策を続ける!集中力を維持する習慣化のコツ

前章で紹介した「タイプ別の集中力を高める対策」は、実践するだけでも効果がありますが、より大事なのはそれをどう続けるかです。

ここでは、その対策を習慣化し、集中力を維持するための具体的なコツをご紹介します。

自分に合ったテクニックを組み合わせることで、無理なく集中力をアップさせ、長続き

させることができます。

小さな勝利を刻む|タスクを分割し達成感を積む

集中力が続かないと悩む多くの人は、「大きすぎる目標」に心を圧迫され、途中で力尽きてしまいます。

逆に言えば、集中力を維持する最大のコツは、小さな勝利を積み上げることです。

具体的には、タスクを細かく分割して、1つ1つを短時間で終えられるようにします。

たとえば「企画書を書く」ではなく、「タイトルを決める」「構成を考える」

「1ページ目だけ書く」という具合に分けます。

これにより、作業を進めるごとに「終わった!」「できた!」という達成感が得られ、

モチベーションが自然と湧いてきます。

この小さな達成感は、脳内のドーパミン分泌を促し、集中力 維持に効果的だとわかっています。

さらに、終わったタスクをToDoリストから消したり、チェックを入れたりすることで、

視覚的にも達成感を感じやすくなります。

完璧を目指すのではなく、まずは「一歩進めた」という手応えを大事にする。

これこそが、集中力を高め、持続させるための実践的な習慣化テクニックです。

お気に入り環境をつくる|気分を上げる空間演出

「机に向かうだけで気が重い」「なんだか作業に入り込めない」──そんなときは、環境そのものを“自分仕様”に整えるのが有効です。

集中力維持には、単に刺激を減らすだけでなく、気分が上がる空間をつくることが大切です。

まずは、お気に入りの文房具やアイテムをそろえる。

例えば、お気に入りのペン、手触りのいいノート、デスク周りに置く癒しグッズ。これだけでも作業のハードルがぐっと下がります。

次に、目に入る景色を工夫する。

観葉植物を置く、推しの写真やポストカードを飾る、「見守られている感覚」を持てる

監視対象の人の写真をそっと置く

──こうした小さな工夫が、空間に安心感と前向きさを生みます。

また、香りや照明も効果的です。

アロマやお気に入りのルームフレグランス、暖色系の間接照明を取り入れることで、

五感からリラックスでき、集中モードに入りやすくなります。

ポイントは、「頑張る空間」ではなく「心地よくいられる空間」をつくること。

自分の感覚に合った空間演出が、集中力を高め、自然と習慣化を後押ししてくれます。

ゲーム感覚の時間制限|他人のリズムを借りる集中法

「1人でやっているとダラダラしてしまう」「気づくと休憩ばかりになってしまう」

──そんな人におすすめなのが、ゲーム感覚の時間制限を取り入れる方法です。

具体的には、

・友達や同僚と「◯分で終わらせよう」と約束する

・YouTubeの作業用ライブ配信やポモドーロ動画に合わせて作業する

・カフェやコワーキングスペースの閉店時間をあえて利用する

こうした他人のリズムに合わせることで、

「自分で決めるのが苦手」という心理的ハードルを下げることができます。

さらに、時間制限があることで、集中力が高まる「締切効果」も期待できます。

これにより、「とりあえず5分だけやってみよう」が「気づけば30分集中していた」

という状態を作りやすくなります。

大事なのは、完璧を目指さず、ゲーム感覚で「とりあえず乗ってみる」という軽い

気持ちで始めること。

これだけで集中力 維持のハードルがぐっと下がり、習慣化の土台が作れます。

挫折しそうなときのリカバリー&モチベーション維持法

挫折しそうになるのは、決して意志が弱いからではありません。

むしろ、「頑張り続けよう」と無理をするほど、人は疲弊しやすくなります。

だからこそ、意識的にモチベーションを回復させる仕組みを用意しておくことが重要です。

維持法1:ごほうびを用意する

まずおすすめなのが、ごほうびを用意すること。

作業が終わったらスイーツを食べる、好きなゲームを30分楽しむ、

ソファでゴロゴロするそんな小さな楽しみを用意しておくだけで、

「あと少し頑張ろう」という気持ちが生まれます。

さらに、1週間続けられたら小さな買い物やプチ体験をごほうびにするのも効果的。

欲しかった雑貨を買う、気になっていたカフェに行く、映画を観る。

自分へのごほうびがあることで、モチベーションは自然と長続きします。

重要なのは、「がんばった自分をちゃんと認める」ということ。

これができると、挫折しそうな瞬間にも「もう少しやってみよう」という気持ちに

切り替えやすくなります。

維持法2:視点を変える・順番を変える

挫折しそうなときや集中力が途切れたとき、意外と効果的なのが視点や、

やり方を変えてみることです。

ずっと同じ場所、同じ順番、同じやり方だと脳が飽きやすく、モチベーションが

下がってしまいます。

まずは、作業場所を変える。

家のリビングからカフェや図書館に移動する、同じ部屋でも机の向きを変える

これだけで気分がリフレッシュされ、集中力が戻りやすくなります。

次に、タスクの順番を入れ替えるのも効果的です。

たとえば、「やりたくない作業は後回し」ではなく、あえて最初に片づけてしまう。

逆に、ウォーミングアップとして簡単なタスクから始める。順番を変えるだけで、

「意外とやれるかも」という気持ちが生まれます。

大切なのは、「やり方を少し変えるだけでモチベーションは回復する」ということ。

同じことを続けるより、ちょっとした工夫で脳に新鮮さを与えるほうが、結果的に

集中力の維持につながります。

やる意味を再確認する

挫折しそうなとき、最後の支えになるのは「そもそもなぜやるのか」という原点です。

人は意味を見失うと、どんなに優れた方法やツールを使っていても、続ける力が一気に弱まります。

まず試したいのは、紙に書き出してみること。

「なぜこの仕事をしているのか」「この勉強の先に何があるのか」など、自分なりの理由を書き出すと、頭の中が整理され、「あ、そうだった」と気持ちが落ち着きます。

また、未来のゴールをイメージするのも有効です。

資格試験に合格した自分、新しいスキルを身につけた自分、部屋が片づいて快適に過ごしている自分。

そうした未来像を思い浮かべることで、目の前の作業に意味が生まれ、やる気が自然と戻ってきます。

やる意味を思い出すことは、モチベーションを内側から立て直す強力なリカバリー法。

迷ったときこそ、立ち止まって「なぜ」を問い直してみましょう。

まとめ:あなたに合った集中力の高め方を今日から実践しよう

集中力が続かないのは、決して意志の弱さや性格の問題ではありません。

刺激依存、完璧主義、体調・ライフスタイルといったタイプごとに原因を知り、

自分に合った対策を選ぶことで、集中力は必ず改善できます。

✅ 勉強に集中したいなら、まず机を片付ける

✅ 仕事の効率を上げたいなら、タスクを細かく分ける

✅ 生活リズムを整えたいなら、睡眠・運動・食事を見直す

大事なのは、完璧を求めるのではなく、このようなまず小さな一歩を踏み出すことなのです。

続けるコツは、気分が上がる環境を整え、時には視点を変え、そして「なぜやるのか」を

忘れないこと。そうすれば、あなたの集中力は自然と持続し、理想の自分に近づいていけます。

小さな行動が、集中力を変え、未来を変えます。

さあ、今すぐ1つ試してみましょう。

つぎは、トップページから記事を選んで他もチェックしてみよう!

👉TOP:老後資金が不安な女性へ|バリキャリの私が描くこれからの戦略

バリキャリアラフィフ・”りあ”は

80歳まで月収50万円を稼ぎ続けられるセカンドキャリアを構築して

『地球上の行ってみたい所は行き尽くす!』

”悠々自適な老後”を目標にしています。